【MDG3】すべての子どもが学校へ通うために―ジェンダーの視点から

2011.07.04

Gender Action Platform (GAP)のアドボカシー担当、関西学院大学客員教授、UNDPニューヨーク本部開発政策局のジェンダーチームを経て、現在もフリーの専門家としてご活躍、さらに2011年6月には「ジェンダーと開発に関する政策専門家集団Gender Action Platformを立ち上げられた大崎麻子さんに、MDGs3「ジェンダー平等を進めよう」についてご寄稿いただきました。

「ジェンダー」とはなにか?

MDGs達成へ向けて、ジェンダーの視点がどうかかわってくるのか?

MDGsの達成において欠かすことのできない、ジェンダーの考え方についてわかりやすく解説していただきました。

私の娘は元気いっぱいの小学校3年生です。朝起きて、ごはんをもりもり食べ、給食の献立表をチェックして、「行ってきま~す!!」と駆け出していきます。これは、日本全国のごく日常的な光景。6歳の春にぴかぴかの1年生になること、中学校まで無償で教育が受けられること、教科書が国から配布されること、栄養バランスを考えた給食が提供されること、たとえ引っ越しても近くに必ず学校があり、同じカリキュラムの教育を受け続けられること。私にとって、それは「当たり前」のことで、その意味を深く考えることもありませんでした。

ところが、開発の仕事に携わるようになり、それが「当たり前」ではないことを痛感しました。

9年間もの教育が無償で行われている国は、地球上にもほんのわずかしかなく、それどころか、3秒に1人のペースで学齢になる前に命を落とす子どもがいるというのです。

私はUNDPという国連の開発機関で、途上国の女性支援とジェンダー平等に向けた取組みを担当していました。今から10年ほど前、グアテマラの山岳地帯に住むマヤ民族の集落を訪ねました。女子教育のプロジェクトを行っていたのです。当時のグアテマラは、長年続いた内戦がやっと終結し、新しい時代に向けた国づくりを行っていました。「教育」はその中でも中核的な取組みです。

グアテマラの首都、グアテマラ・シティから山間の道を土煙を飛ばしながら、車で5時間。ケツァルテナンゴ州の集落に辿りつきました。乾いた赤い土の、マヤ民族の土地です。朝の登校時間に合わせて小学校を訪ねると、たくさんの子どもたちが方々から歩いて来ます。ふざけたり、笑いあったり、駆け出してみたり。子どもの通学風景は、万国共通だなあと感慨深く思いました。

小学校を見学させてもらうと、1年生の教室では色とりどりの民族衣装に身を包んだ女の子や男の子が楽しそうに、賑やかに、先生と一緒にゲームをしています。男女半々の構成です。次に、高学年の児童の教室に行きました。すると、女の子の数が目に見えて激減するのです!一体なぜ!?私たちの水先案内人で、マム語(その地域の土着の言葉)とスペイン語での二言語教育のコーディネーターを務めるビルヒニアさん(マヤ民族の方です)によると、大きな理由は「お母さんのお手伝い」でした。学校が終わったあと、5年生のリリアンちゃんのうちを訪ねると、彼女は畑仕事や幼い妹と弟の子守りに忙しそうでした。将来は学校の先生になりたいというリリアンちゃんのお母さんが、マム語で「この子には教育を受けて、収入を得られる仕事に就いて欲しい」と語ってくれたのが印象的でした。

(このプロジェクトの様子は、コチラのビデオで観られます→http://www.undp.or.jp/undpandjapan/widfund/multimedia.shtml )

初等教育の完全普及はMDG2として掲げられており、世界中でありとあらゆる支援や取組みが行われています。例えば、学校校舎の建設、教員の養成、カリキュラムや教科書づくり、給食の提供などなど。これらの取組みには、男女格差を生み出そうというような意図は全くありません。にもかかわらず、どうして「結果的」に、女の子は学校に通い続けることができず、通学や進学をあきらめてしまう傾向にあるのでしょうか。なぜ、「機会」は平等に与えられているのに、「結果」に格差が生じるのでしょうか?

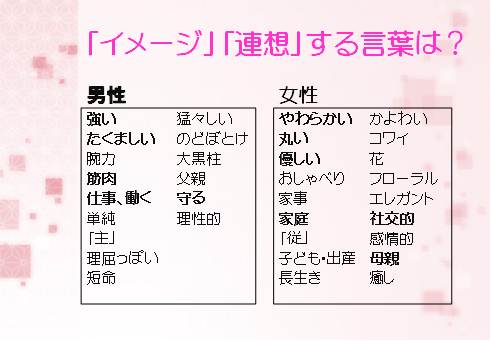

その謎を解くのに必要なのが、ジェンダーの視点です。「ジェンダー」という言葉、聞いたことはありますか?「ジェンダー」は、生物学的性別(セックス)に対比させて、理解されています。「セックス」は、生殖器官によって規定された明確かつ生物学的な差異です。序列もなく、対照的であり、この性別は基本的には変えられません。それに対して「ジェンダー」は、「男らしさ、女らしさ」という人間の「感覚」によって規定された性別です。「男性、女性と聞いてイメージする『言葉』は何ですか?」と聞くと、いろいろな言葉が出てきます。集約すると、男性は「強い・守る」「仕事」「理性的」、女性は「優しい・母親」「家庭」「社交的」「華やか」という感じになります。 そして、この感覚は、時代と共に変わっていきます。

重要なのは、これらのイメージが「男女間の役割分担」、「男女のあるべき姿という規範」、「男女間の力関係・ポジショニング」を規定し、さらに言うと、家庭内やコミュニティでの規範や力関係、社会の枠組み(法律、政治、経済、政策など)を形作っているということです。たとえば、家庭内では、男性が「稼ぎ手」「意思決定」、女性は「家事・育児などの『ケア』(お世話をすること)労働」「決定事項に従い、サポートする」など、「男らしさ」や「女らしさ」のイメージから想起される役割分担になっています。日本にも強固な性別役割分担が残っていますが、最近は「性別」よりも、「個人」の資質や関心に基づいて役割分担をするケースが増えてきたと言えるでしょう。

さて、「なぜ、女の子が学校に通い続けられないのか?」という問いに戻りましょう。理由はたくさんありますが、その多くが「ジェンダー」と密接に関連しています。例えば、以下のような理由です。

- 「女の子はどうせ結婚するので、知識はいらない」という考え方(特に父親)

- 水汲みや薪拾いなどの家事、育児、老人の介護、病人の介護などで忙しいお母さんの手伝いに忙殺され、勉強の時間や通学の時間が奪われる

- 女性教師が少なく、ロール・モデルがいないので、学ぶモチベーションを維持できない

- 学校の敷地内や通学路の安全が確保されていないと、誘拐されたり暴力を受けたりする可能性がある

「すべての子どもたちが学校に行けるようにするには?」と言うと、まずは「学校建設」や「教員養成」などの具体策を想像しますが、女の子には男の子と異なるニーズがあります。男性と女性の役割分担や位置付けが異なるからです。したがって、男児と女児それぞれのニーズが何かを見極め、対応するという「ジェンダー配慮」が大切になってきます。男女別のトイレを設置する、女性教員を増やす、両親や地域の人々に女子教育の重要性を伝える、教員が男子と女子を平等に扱うようトレーニングをする、カリキュラムや教材の中にジェンダー平等の考え方を反映させるなど、あらゆる取組みが行われています。

@UNDP

@UNDP

今から20年近く前に、アフリカのマリという国で、女性農民のための多機能発動機、Multi Functional Platformを導入しました。発動機には色々なパーツを取り付けることができ、収穫した米、豆、シアバターなどの脱穀、製粉、精米、水の汲み上げ、照明、溶接などが一度にできます。それまで手作業で行っていた収穫後の過酷な作業や、日々の水汲みといった労働が軽減され、お母さんたちの労働時間が減りました。その結果、地域の女の子の就学率もアップしたのです。「女性がやるもの」とされている労働を軽減することで、女の子たちは学校で勉強できるように、お母さんたちも農作物を加工して市場に売りに行く時間ができ、現金収入を得られるようになったのです。

中等教育を修了した女性は、結婚年齢が遅くなり、妊娠出産で命を落とすリスクと子どもを5歳未満で死なせてしまうリスクが著しく低くなります。お母さんの教育レベルと、妊産婦死亡率と乳幼児死亡率の間には明確な相関性があるのです。女の子が学校に行き「続けられる」環境をつくることが、他のMDGsにも好影響を与えることになります。

教育だけではなく、環境、HIV/エイズ、妊産婦と乳幼児の健康、貧困など、ジェンダーはすべてのMDGsに関わっています。なぜなら、MDGsは「人々」が尊厳のある生活ができるようになることを目指していて、「人々」の中には男性と女性がいるからです。とてもシンプルなことですが、その視点を欠いた支援や取組みが多いというのもまた事実です。

著者紹介

大崎麻子

大崎麻子

Gender Action Platform (GAP)アドボカシー担当、関西学院大学客員教授。

UNDPニューヨーク本部開発政策局ジェンダー・チームにて、UNDP/Japan Women in Development Fundのマネジメントを担当し、世界各地で女性の政治参加促進、ジェンダー予算、マイクロファイナンスなどのプロジェクトを実施。

退職・帰国後は、フリーの専門家として省庁、開発援助機関、NGO、大学等で、政策立案・提言、研修、講義・講演を行っている。

2011年6月にジェンダーと開発に関する政策専門家集団Gender Action Platformを立ち上げた。